Artisti: le Biografie

Martino Longhi (il vecchio) - pagina 3

Le consistenti difficoltà economiche poste dall'opera furono superate anche con il sostegno di eminenti prelati - tra cui lo stesso papa Gregorio XIII e i cardinali Carlo Borromeo e Marco Sittico Altemps - che rivestirono particolare importanza nella trama dei rapporti in cui si trovò coinvolto il Longhi.

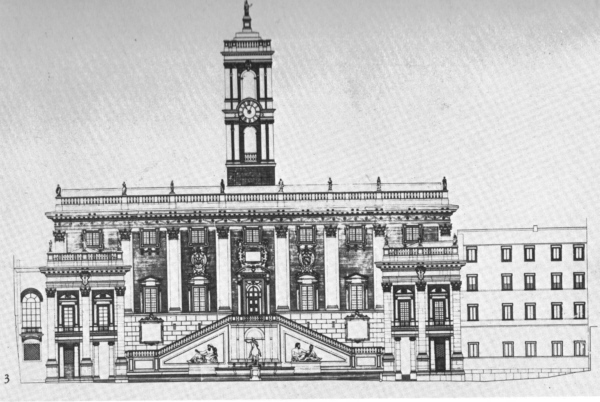

La Torre del Campidoglio nel Palazzo Senatorio (P. Letarouilly, 1853).

tratta da "i Longhi, una famiglia di architetti..."

edizioni clup - giugno 1980

Tutte le immagini in b/n di questa pagina, ove non diversamente specificato, sono tratte dal libro citato.

L'intervento del Longhi si colloca tra quello di M. Bartolini da Città di Castello, a cui venne affidato il primo progetto, a navata unica con cappelle, seguito fino al 1582, e quello di Della Porta che, chiamato dagli oratoriani, subentrò nel 1585, trasformando radicalmente l'edificio in un organismo a tre navate.

Attraverso i primi disegni del Longhi, redatti già dal 1581, si evince che partecipò a una progettazione dell'intero complesso, compreso il convento, e che prese a modello la pianta di S. Maria a Bosco Marengo.

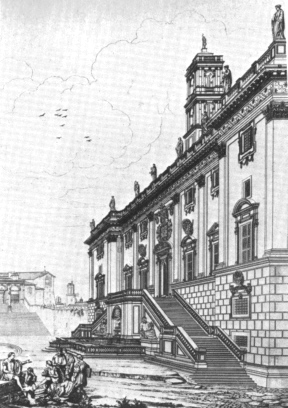

La Torre del Campidoglio nella veduta generale della piazza (G. Vasi 1770).

Il progetto della facciata ideato dal Longhi è ricostruibile grazie all'incisione di G. Lauro, stampata da N. van Aelst.

Pubblicato per la prima volta da Hess, risale certamente ai primissimi anni Ottanta poiché non presenta ancora, quale emblema della Congregazione, la Madonna Vallicelliana così come compare nella cappella Pinelli, nonché nella facciata della medesima chiesa riprodotta nell'incisione stampata da van Aelst, databile dalla fine del 1586.

Rilievo del Palazzo Senatorio e Torre (E. Del Debbio, G. Perugini).

Relativamente al peso decisionale che il Longhi assunse rispetto alla facciata, dai documenti risulta che intese correggere il progetto di Della Porta tanto da "abbassare la cornice da sei palmi, per fare che la facciata corrisponda di fuori et di dentro al suo disegno, et farà la volta lavando l'architrave et i pilastri dove hora è l'altar grande; et dice con questo suo disegno non viene a entrare in quella strada dove si entrava con l'altro disegno, et le due cappelle vengono in forma di quelle della tribuna del Giesù.

Il padre Filippo et noi abbiamo concluso di rimettere tutto in Sua Signoria Illustrissima et in detto nostro Martino, per sodisfar loro et liberar noi da questo pensiero et intrico"(9).

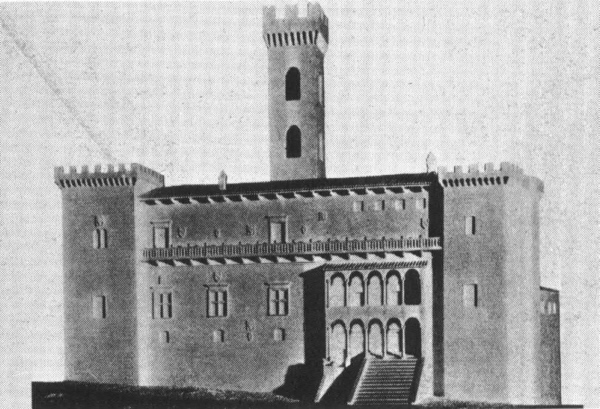

Nodellino del palazzo prima del rifacimento cinquecentesco.

Numerose fonti confermano che il Longhi progettò la chiesa di S. Maria Maddalena delle Convertite al Corso, andata distrutta nel 1900, della quale sono conservate anche le piante relative ai primi due piani dell'annesso convento(10).

Palazzo Senatorio e Torre del Campidoglio.

Foto tratta dal sito del Comune di Roma.

Negli stessi anni il Longhi si trovò a lavorare, con Della Porta, nel cantiere di S. Maria della Consolazione nei pressi del Campidoglio.

La vita della chiesa e dell'annesso ospedale era legata all'Arciconfraternita di S. Maria in Portico, delle Grazie e della Consolazione che dal 1585 godette di ingenti privilegi da parte del papa Sisto V.

Dal 1585 il Longhi subentrò a Della Porta nella direzione dei lavori, e nei documenti relativi a quell'anno compare come "Camerarius della Fabbrica"(11). I lavori procedevano lentamente se nel 1591 la facciata era ancora incompleta. È tuttavia interessante l'ipotesi che gli attribuisce il primo ordine per analogia con S. Girolamo degli Schiavoni, l'opera più esplicativa, in campo religioso, della poetica longhiana, poiché l'unica interamente progettata e diretta da lui.

Torre del Campidoglio.

Foto tratta da "PicaSass", (Macchione Editore).

Commissionata da Sisto V, che ne era stato titolare dal 1570, era legata alla Venerabile Congregazione Illirica, detta anche Schiavonia, nata agli inizi del XV secolo, e aveva, annesso, un ospedale per i connazionali pellegrini davanti al porto di Ripetta.

È possibile ripercorrere le tappe dell'edificazione della chiesa grazie ai mandati di Sisto V(12) .

Preziosa a tal fine risulta anche la "Misura et stima di tutta la nuova chiesa di S. Gironimo di Schiavonia posta sulla piazza di Ripetta", datata 1° marzo 1590 e conclusa dalla dichiarazione delle somme ricevute, firmata "Martino Longo mano propria"(13).

In pianta, così come in facciata, il Longhi sviluppò delle innovazioni nel rapporto tra le dimensioni della navata e quelle dell'area sacra, che risulta di 1:1, proporzione che conferisce unità organica fra le varie parti, sempre nel rispetto gerarchico e simbolico che richiedevano gli elementi di un edificio sacro.

Una tale visione unitaria, e al contempo la distinzione per funzione degli spazi liturgici, si concretizza nel ricorso alla proporzione aurea e a quelle armoniche musicali; una concezione, comune a tutti gli artisti del '500, attenta a quell'armonia intrinseca all'ordine cosmico.

Modello di riferimento per la facciata fu S. Caterina dei Funari, opera di G. Guidetti, di evidente impronta sangallesca; eppure in S. Girolamo è del tutto originale l'equilibrio raggiunto tra apparato decorativo e schema essenziale, delineato dall'ordinanza a fasce, su cui l'ordine architettonico viene "sovrapposto", ricerca peraltro già avviata con successo nel secondo piano e nell'attico del cortile di palazzetto Cenci.

Negli ultimi anni il Longhi fu impegnato a effettuare delle perizie nel rione Monti.

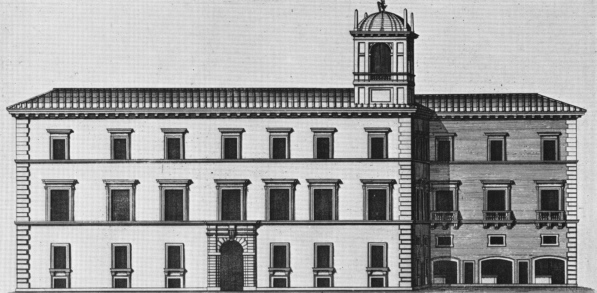

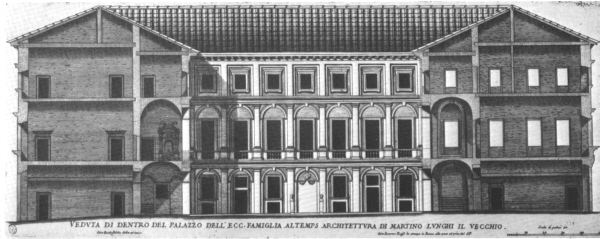

Palazzo Altemps in piazza S. Apollinare, prospetto con la loggia (incisione di G. B. Falda del 1675).

È documentata la sua partecipazione (Pugliese - Bernacchio) nella storia urbanistica della zona compresa tra via della Madonna dei Monti, via dell'Agnello e via Pozzuolo.

Durante una disputa scoppiata per motivi di eredità nel corso del '700, le due parti in causa, il monastero delle oblate di Tor de' Specchi, legittimo proprietario degli stabili, e Stanislao Bugdonovitz, al quale parte della casa era stata, a detta del monastero, impropriamente venduta, si procurarono i disegni e gli atti notarili a difesa delle rispettive posizioni. I documenti riportano che il Longhi intervenne quando "fu fatta la divisione e Separazione di detta casa [...] e ne fu fatto Instrumento con l'inserzione della pianta fatta da Pubblico Perito"(14).

La pianta firmata dal Longhi si trova oggi nell'Archivio di Stato di Roma(15), mentre l'atto rogato dal notaio Francesco Righetti recita che il monastero e la famiglia Ceci "deputaverint d.num Martinum de Longis de Viglue plebis Arcisaten. Status Mediolani Architectum in Urbe ad mensurandum, separandum, dividendum, et declarandum ac specificandum partes"(16).

Palazzo Altemps in piazza S. Apollinare, sezione e prospetto sul cortile (incisione di G. B. Falda del 1675).

Testi di poco posteriori alla morte del Longhi (Baglione) gli attribuiscono il ciborio di S. Bartolomeo all'isola Tiberina, con quattro colonne in porfido; secondo altri avrebbe avuto parte anche alla realizzazione della facciata (Titi) e alla ricostruzione della navata destra (S. Bartolomeo all'isola...).

I lavori per il restauro della chiesa, voluti dal cardinale G. Sartorio, erano iniziati nel 1583 dopo la grave inondazione del 1557 che ne aveva distrutto la fronte con tutti i mosaici medioevali tranne il Salvatore benedicente e l'intero lato destro della struttura.

È ragionevole ritenere, tenendo conto dei rapporti che intercorrevano tra il Longhi e Gregorio XIII, che egli abbia partecipato alla ricostruzione della navata destra e alla progettazione della facciata, edificata dopo la sua morte.

Nel quadro romano il Longhi conquistò certamente un peso significativo anche in relazione al confronto-scontro con Della Porta, l'architetto più in vista nella Roma del tempo.

Palazzo Altemps in piazza S. Apollinare, veduta generale (G. Lauro 1638 c/a).

Il Longhi fu l'unico architetto che seppe conquistare un ruolo da protagonista nel cantiere del Campidoglio, dominato e guidato dal 1564 da Della Porta, ma fu anche l'unico che si misurò con l'opera di Michelangelo, a cui aggiunse una parte di particolare efficacia inventiva reinterpretando con la torre Capitolina una non eseguita idea di Buonarroti: la loggia coperta al colmo dello scalone del palazzo senatorio.

Il confronto con Della Porta si ripropose dopo la vicenda del Campidoglio in modo non certo neutro in altri cantieri romani: nella intricata vicenda costruttiva della chiesa della Vallicella e in quella di S. Maria della Consolazione, nelle quali Della Porta sarebbe stato soppiantato dal Longhi (Benedetti).

Il Longhi morì a Roma l'11 giugno 1591, lasciando al figlio Onorio Martino il compito di portare a termine le opere da lui lasciate incompiute.

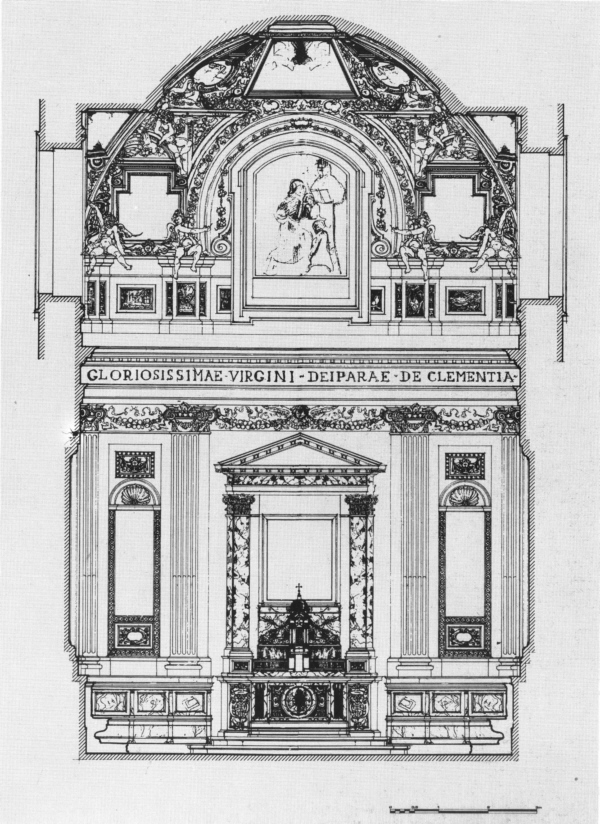

Sezione della Cappella Altemps in S. Maria in Trastevere (Rilievo di B. Torresi).

----------------------------------------------------------------------

LONGHI, Martino, il Vecchio

di Gianluigi Lerza - Dizionario Biografico degli Italiani - Volume 65 (2005)

https://www.treccani.it/enciclopedia/longhi-martino-il-vecchio_(Dizionario-Biografico)

Note

(9) lettera di Bordini a Talpa del 28 giugno 1586, in Cistellini

(10) Arch. di Stato di Roma, Collezionedisegni e mappe, Collezione I, cartella 85, foglio 497

(11) Ibid., Ospedale di S. Maria della Consolazione, Congregazioni e decreti, b. 3, fogli n.n.

(12) Ibid., Camerale I, Conti della Depositeria generale, regg. 1819-1823

(13) Arch. segr. Vaticano, Archivum Arcis, Arm. B, 8, Conto della nuova chiesa di S. Girolamo degli Illirici. 1° marzo 1590

(14) ibid., pp. 24 s.

(15) ibid., p. 23, fig. 4

(16) ibid., p. 42, n. 3

.

Ci sono altre due pagine dedicata a Martino Longhi il Vecchio.

Clicca qui per la prima e qui per la seconda.

Edit by tasa 06-2021

Non ci sono commenti a questa pagina

Se vuoi inserire un commento, clicca QUI

La pagina è stata visualizzata 287 volte dal 01-06-2022.