Artisti: le Biografie

Martino Longhi (il vecchio) - pagina 2

Nel 1573 il Longhi ricevette l'incarico di ristrutturare e completare palazzo Ceri-Poli nell'isolato della fontana di Trevi, oggi distrutto, ma in parte ricostruibile grazie al disegno di P. Holl e P. Mazzoni del 1863(5)) e all'unica fotografia risalente al 1884 (Schiavo).

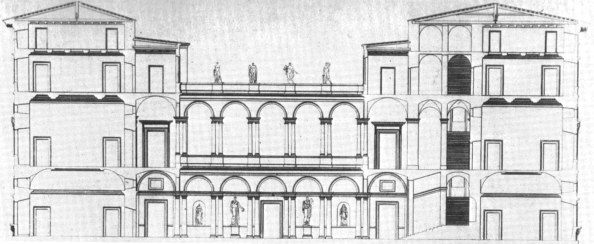

Palazzo Borghese, sezione e loggiato (C. Percier 1798).

tratta da "i Longhi, una famiglia di architetti..."

edizioni clup - giugno 1980

Tutte le immagini in b/n di questa pagina, ove non diversamente specificato, sono tratte dal libro citato.

A partire dal giugno del 1573, fu chiamato a sostituire Iacopo Barozzi detto il Vignola, che morì subito dopo, nel cantiere di villa Mondragone a Frascati, fatta edificare da Marco Sittico Altemps.

La sistemazione attuale della villa corrisponde all'ampliamento seicentesco dovuto alle modifiche operate dal "cardinal nepote" Scipione Borghese Caffarelli dopo l'acquisizione della villa nel 1613.

Ai fini di una ricostruzione del progetto originario risulta fondamentale la planimetria conservata presso l'Archivio di Stato di Firenze(6).

Il prospetto della villa si qualifica per alcuni tratti tipicamente longhiani: tra questi, l'ordine a fasce che appare nella soluzione binata posta nel fronte di entrambe le torrette laterali, tale che il raddoppio delle fasce fa sembrare le specchiature laterali più strette, dando maggiore risalto alla loggia centrale che appare, quindi, più ampia.

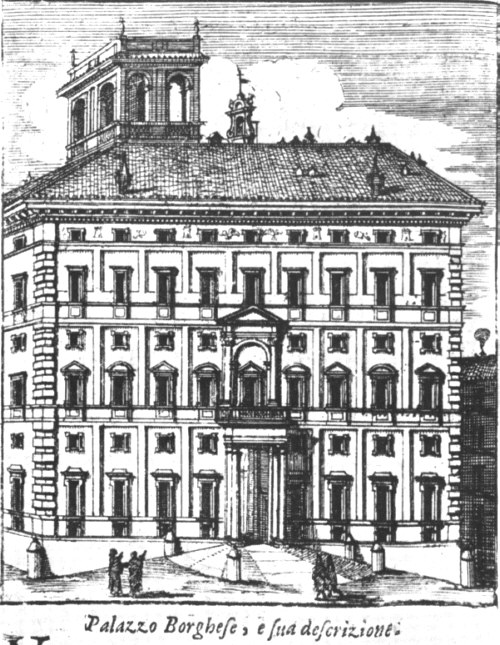

Prospetto di Palazzo Borghese in "descrizione di Roma..." 1719.

Del Longhi è anche la villa Carafa, oggi Grazioli, a Grottaferrata, edificata tra il 1578 e il 1580 e sensibilmente modificata dai Borghese nel '700.

La forma originaria dell'esterno è ipotizzabile grazie all'affresco che si trova nella volta della cosiddetta sala Eliseo al piano nobile della medesima villa.

Elemento distintivo era lo schema a torrione centrale, quest'ultimo con funzione di altana, che costituiva un modello per le ville tuscolane cinquecentesche; in villa Grazioli emergono la sua flessibilità progettuale e il suo interesse a "saggiare" entrambi i differenti modelli compositivi, a una o due torri.

A far edificare la villa fu il cardinale Antonio Carafa, altro personaggio di spicco della Controriforma, e uno dei committenti più legati al Longhi, tanto da indicare nel testamento del 1590 la volontà di far realizzare a lui una cappella nella chiesa di S. Domenico a Napoli.

Per lo stesso Carafa il Longhi realizzò, nel 1581, il campanile di S. Maria in via Lata, di cui il cardinale era titolare, che nel 1663 subì dei rimaneggiamenti sotto la direzione di Pietro da Cortona per volontà di Alessandro VII (Lerza).

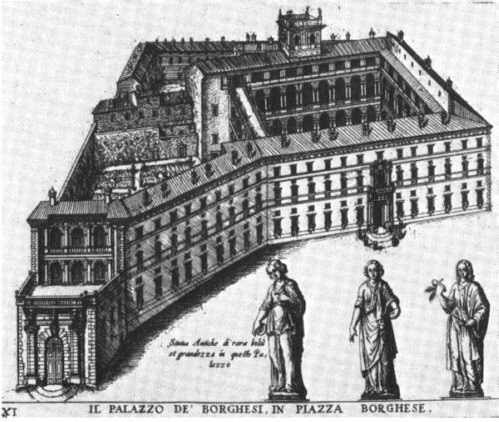

Palazzo Borghese in un incisione di M. Greuter del 1618.

Sotto il pontificato di Gregorio XIII si collocano la progettazione e l'esecuzione dei "Granai" in occasione del giubileo del 1575, opera collegata al problema dell'approvvigionamento alimentare dell'Urbe, localizzata tra il calidarium delle terme di Diocleziano e l'attuale planetario.

A pochi anni dopo risale l'approvazione da parte dei magistrati capitolini del progetto del Longhi per la torre campanaria del palazzo senatorio, cominciata nell'autunno del 1578 e completata in cinque anni.

La torre presenta il motivo della finestra ad arco tra paraste binate, che sarebbe stato riutilizzato nel campaniletto di S. Girolamo degli Schiavoni e nell'altana di palazzo Altemps, tra le più belle dell'epoca.

Il Palazzo del Cardinal Dezza (incisione di P. Ferrerio 1670).

Quest'ultima fu interamente progettata dal Longhi, il quale intervenne anche nell'ornato del portone, nelle finestre inginocchiate sulla scarpa di mattoni, nelle paraste che fiancheggiano lateralmente le finestre su via S. Apollinare e piazza Fiammetta, sulle angolate, nel cornicione e nell'intero disegno dei prospetti su piazza S. Apollinare.

Anche all'interno del cortile è visibile l'intervento di ristrutturazione e completamento del Longhi.

Il prospetto rivela, nella sapiente alternanza di pieni e di vuoti, nella continuità stilistica con l'altana e nell'applicazione della proporzione diagonea, una raffinata attenzione all'armonia dell'intero complesso.

Nel periodo compreso tra il 1583 e il 1586 il Longhi lavorò per le famiglie Cenci e Olgiati, tra loro legate da vincoli di parentela, rispettivamente al palazzetto Cenci e alla cappella Olgiati a S. Prassede.

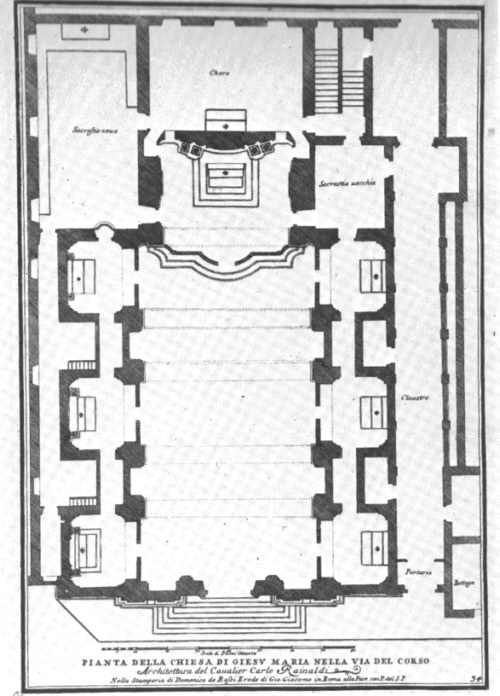

Pianta di S. Maria in Via (incisione di D. De Rossi 1721).

Il primo rappresenta il culmine del processo sintetista avviato precedentemente nei palazzi Cesi, Ceri-Poli e Altemps.

Il Longhi vi coniugò, nel prospetto, elementi ripresi dal Sangallo come per esempio la suddivisione in tre livelli, il bugnato angolare con le eleganti scelte di P. Ligorio, applicate nel palazzo Torres-Lancellotti a piazza Navona, tra cui il bugnato liscio, mentre costituiscono delle novità la forma estremamente semplificata del portale e la fila di finestrelle cieche a simulare un finto mezzanino al di sotto del piano nobile.

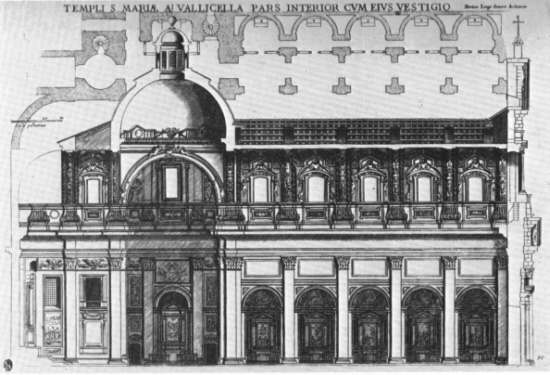

Sezione di S. Maria in Vallicella detta anche chiesa Nuova (incisione di J. De Rubeis 1684).

Nella cappella Olgiati a S. Prassede, realizzata negli anni 1583-86, il Longhi ricorre al sistema a fasce nell'interno, adattandolo a sistema generatore dell'opera e subordinando a esso l'ordine architettonico, che viene "sovrapposto" all'ordine a fasce per venire assimilato a componente decorativa.

Nei medesimi anni va collocata un'altra cappella gentilizia, realizzata dal Longhi per la famiglia Altemps a S. Maria in Trastevere.

Per molto tempo ha dominato una certa reticenza ad attribuirla al Longhi, sia per l'accentuazione del motivo coloristico sia per una maggiore movimentazione plastica, in linea con le tendenze che si andavano affermando sul finire del Cinquecento; in realtà, grazie all'analisi dei documenti conservati nell'Arch. Altemps di Gallese (Torresi), si sono potute ricostruire una prima fase di progettazione ed esecuzione da attribuirsi al Longhi, e una seconda di completamento e rifinitura operata dal figlio Onorio Martino e da Flaminio Ponzio, conclusa nell'aprile 1591.

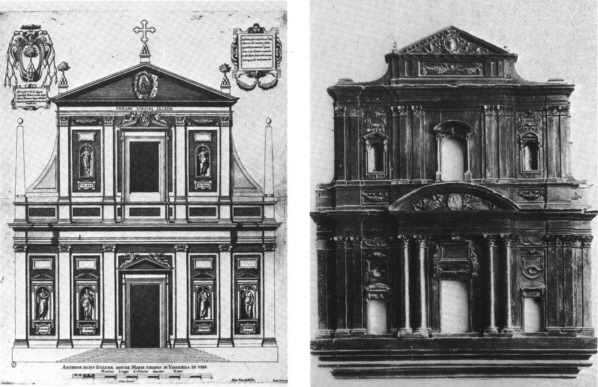

Facciata di S. Maria in Vallicella detta anche chiesa Nuova.

Foto di autore (a me) ignoto

Sempre sotto il pontificato di Gregorio XIII il Longhi realizzò il portico di S. Maria Maggiore, che era di dimensioni ridotte rispetto a quello attuale, costruito da F. Fuga nel 1740, secondo quanto si vede dal celebre affresco nella Biblioteca Vaticana (1585-90), e le logge del cortile di S. Damaso in Vaticano come completamento del lato nord.

Sul disegno conservato all'Accademia di S. Luca(7) e firmato dal Longhi compare una prosecuzione delle logge sul lato orientale, oggi occupato dal palazzo di Sisto V.

Interno di S. Maria in Vallicella detta anche chiesa Nuova.

Foto di autore (a me) ignoto

Commissionato da F. Boncompagni, nipote di Gregorio XIII, e collocato nel progetto di rivalutazione dell'area compresa tra piazza Ss. Apostoli e la colonna Traiana, promosso dallo stesso papa, fu il palazzo Valentini, oggi della Provincia di Roma, terminato nel 1588.

I progetti del Longhi, conservati presso l'Accademia di S. Luca(8), mostrano l'esigenza di progettare un palazzo con cortile centrale all'interno di uno spazio trapezoidale e una ricerca di diverse soluzioni per quanto riguarda la collocazione e la forma dello scalone principale, che propone rampe sia rettilinee parallele, secondo la soluzione sangallesca, sia a chiocciola con un sistema di colonne centrali, schema questo che rievoca la scala del Belvedere di D. Bramante e il celebre scalone del palazzo di Caprarola del Vignola.

Nell'impianto planimetrico, delineato dal cortile a C traslato rispetto all'asse longitudinale dell'edificio, il Longhi dimostra di non rinunciare a un evidente sperimentalismo che si riflette anche nella asimmetria del portale rispetto alla facciata.

A sinistra: Prospetto di S. Maria in Vallicella con la scritta:

Martinus Longus Architectus inventor Romae (di N. Van Aest e I. Laurus, 1600)

a destra modellino ligneo conservato nell'Archivio della Congregazione dell'Oratorio.

Tra le opere di incerta attribuzione va collocato il palazzo Deza-Borghese; secondo Hibbard è del Longhi il progetto del cortile, tranne il lato verso via Monte d'Oro, realizzato un anno dopo la sua morte; secondo De Angelis d'Ossat va invece attribuito a F. Ponzio.

In realtà la progettazione degli elementi costruiti negli anni '90 risale al decennio precedente: è quindi ragionevole ascrivere al Longhi la paternità del palazzo.

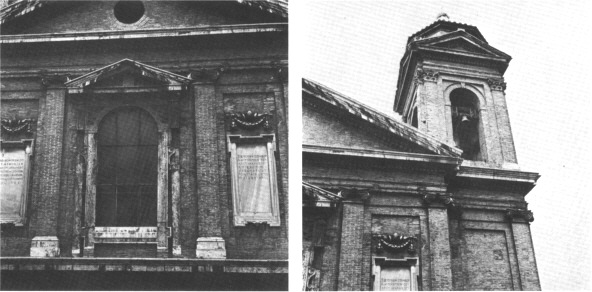

S. Atanasio dei Greci, particolari.

Oltre alle prestigiose famiglie romane, importanti committenti del Longhi furono le confraternite e le congregazioni religiose, promotrici nel corso di tutto il XVI secolo di un fermento spirituale non privo di risvolti nel campo dell'edilizia per quanto riguarda ospedali, oratori e chiese.

Veduta di S. Atanasio dei Greci in un incisione di G. B. Falda del 1665.

Il decennio 1581-91 lo vide impegnato in alcuni dei cantieri romani più prestigiosi.

Il primo fu quello della Vallicella degli oratoriani, detta anche chiesa Nuova.

La vecchia chiesa versava in tali condizioni di degrado che la Congregazione, con l'impegno di Filippo Neri, ne promosse la completa riedificazione.

S. Atanasio dei Greci (J. De Rubeis 1684).

----------------------------------------------------------------------

LONGHI, Martino, il Vecchio

di Gianluigi Lerza - Dizionario Biografico degli Italiani - Volume 65 (2005)

https://www.treccani.it/enciclopedia/longhi-martino-il-vecchio_(Dizionario-Biografico)

Note

(5) Arch. segr. Vaticano, Arch. Boncompagni-Ludovisi, prot. n. 683/27

(6) già pubblicata in Marcucci, p. 119

(7) Fondo Mascarino, n. 2480

(8) ibid., n. 2383 ss.

.

Ci sono altre due pagine dedicata a Martino Longhi il Vecchio.

Clicca qui per la prima e qui per la terza.

Edit by tasa 06-2021

Non ci sono commenti a questa pagina

Se vuoi inserire un commento, clicca QUI

La pagina è stata visualizzata 350 volte dal 01-06-2022.