Artisti: le Biografie

Onorio Martino Longhi - pagina 2

Dopo un breve ritorno a Roma, sotto la protezione degli Altemps per diversi lavori nell'omonimo palazzo, il Longhi si trasferì a Viggiù, dove fu coinvolto nel cantiere della chiesa della Natività della Vergine.

Di essa oggi non resta più nulla di visibile, ma si conservano testimonianze sulla forma e sulle vicende costruttive nei documenti d'archivio(12), dove si menzionano "quattro pilastroni, di prede di scarpello, della cupola della chiesa[...] conforme al disegno fatto dal sig.re Honorio Longhi ingegnero".

L'impianto doveva corrispondere alla tipologia postridentina e per alcuni aspetti si avvicinava al suo ultimo lavoro: il rifacimento di S. Carlo al Corso.

La chiesa della Natività della Vergine non vide però un completamento, a causa di un contenzioso di cui non si conoscono i termini esatti.

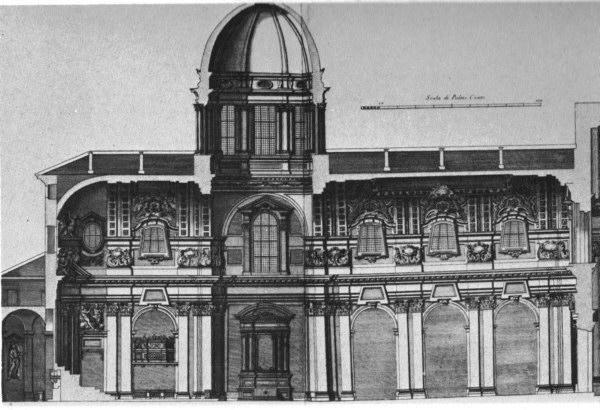

Chiesa di S. Carlo al Corso, sezione (incisione di D. De Rossi 1721)

Tutte le immagini in b/n di questa pagina, ove non diversamente specificato,

sono tratte dal libro "i Longhi, una famiglia di architetti...

edizioni clup - giugno 1980

Tutte le foto, ove non diversamente specificato, sono di Gottardo Ortelli

Si conservano inoltre i mandati, sempre in area lombarda, della progettazione del palazzo di Fioramonte Buzzi a Clivio, centro oggi aggregato a Viggiù(13), e della chiesa parrocchiale di Arzo in Canton Ticino.

I lavori interessarono il restauro e l'ampliamento della chiesa, dedicata ai Ss. Nazaro e Celso; il contratto fu stipulato il 27 luglio 1609 tra il Comune e il capomastro P. Morello, impegnato a realizzare "il tutto conforme al disegno dato o che si darà per il sig. Honorio Longho architetto et non aliter(14)".

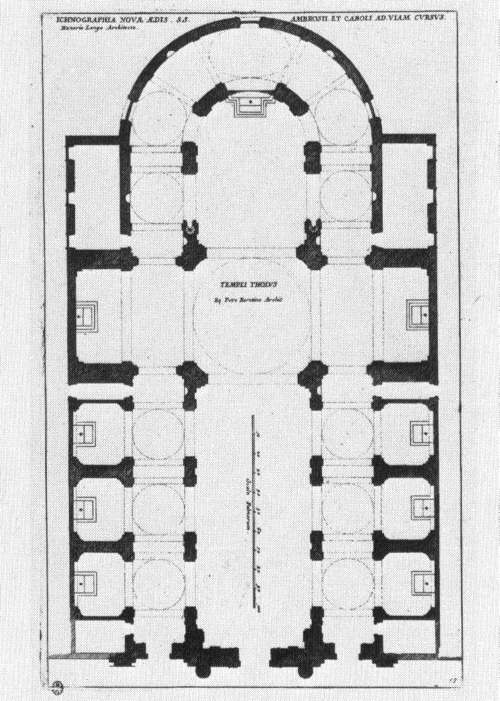

Chiesa di S. Carlo al Corso, pianta (incisione di D. De Rossi 1721)

Durante questi anni di allontanamento forzato il Longhi si arruolò nell'artiglieria dell'esercito spagnolo come architetto militare; nel 1609 firmò con altri architetti una perizia per la realizzazione di un canale navigabile di collegamento tra Milano, Pavia, il Ticino e il Po(15).

Ricevuta la grazia il 14 marzo 1611 dal papa Paolo V, poté ufficialmente tornare a Roma portando con sé la moglie e i cinque figli.

Oltre a comparire come perito di parte in controversie giudiziarie, il Longhi partecipò a lavori per alcuni stabili di proprietà dei Maccarani, suoi vicini di casa, in particolare nella residenza tra via dell'Umiltà e via di S. Vincenzo, nota come "casa grande a' piedi di Monte Cavallo"(16).

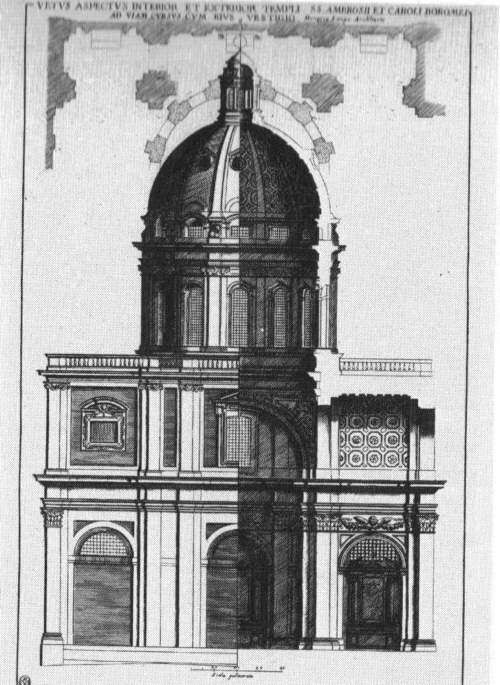

Chiesa di S. Carlo al Corso, sezione (incisione di J. Rubeis 1684)

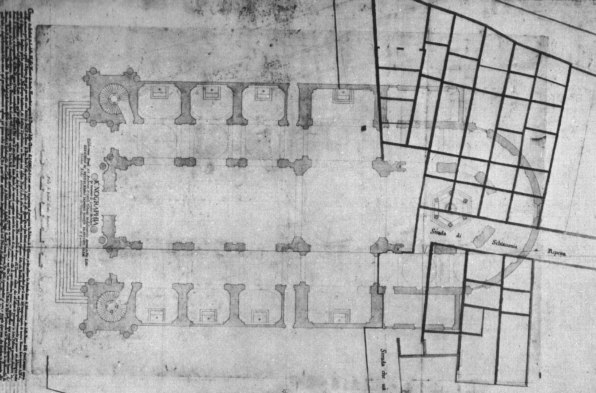

Certamente l'incarico più significativo dopo il ritorno a Roma fu l'esecuzione della chiesa di S. Carlo al Corso, per volere del cardinale E. Sfondrati, successivamente alla canonizzazione di Carlo Borromeo, avvenuta il 1° novembre 1610.

Il luogo era in precedenza occupato dalla chiesa di S. Ambrogio, di proprietà della Confraternita dei Lombardi.

Il lavoro non fu portato a termine dal Longhi, che morì prima che si innalzasse la facciata e che si completasse il deambulatorio, ma fu il figlio Martino a dedicarvisi fino al 1627, come si apprende dai documenti dell'Archivio di Stato di Roma(17).

L'opera venne completata solo nel 1684, "settantadue anni dopo la posa della prima pietra, fu compiuto il nobile edificio, che doveva ricordare al mondo quanta venerazione e quanto culto abbia attirato intorno a sé S. Carlo Borromeo, non solo tra i confratelli lombardi, ma anche in tutta la cittadinanza romana"(18).

Chiesa di S. Carlo al Corso, pianta

con la soluzione della facciata di Onorio (in Biblioteca Vaticana)

L'intervento del Longhi è visibile nello "zoccolo" al di sopra del cornicione della volta e della crociera, per conferire loro più maestosità, ed è sua la paternità della cupola che "resta una delle più belle delle minori di Roma"(19).

Ai due Longhi che presero parte a questa impresa, l'Arciconfraternita dedicò una lapide, eretta nel chiostro annesso, che recita: "D.O.M. Honorio patri et Martino de Longhis filio origine mediolanen. Civibus romanis doctrina varia claris quod nobilis architecturae legibus huius augusti templi structurae formam delineaverint Congr. Secr. posterum memoriae p. M.DC.LXX.VII".

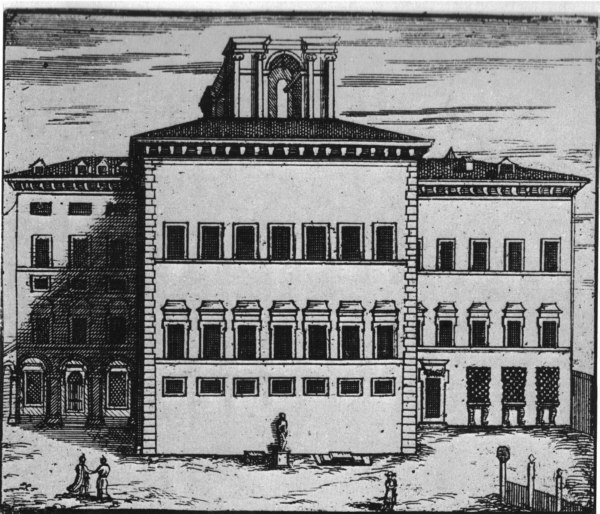

Palazzo Rospigliosi-Pallavicino a Montecavallo (incisione di P. V. Rossi 1719)

già del Duca Gio Angelo Altemps che chiamò Onorio a completarlo

non appena quest'ultimo rientrò dall'esilio di Milano

Ai primi anni successivi alla grazia concessa dal papa, risalgono i lavori di completamento del palazzo Medici-Lante, presso S. Eustachio, documentati da una "stima"(20), che gli ascrive la sopraelevazione della struttura cinquecentesca e delle aggiunte nel prospetto del cortile; in questo caso il Longhi, scostandosi dal resto della sua produzione artistica caratterizzata da forme più esuberanti, tese a rispettare profondamente l'impianto precedente sia nella planimetria sia nell'apparato decorativo.

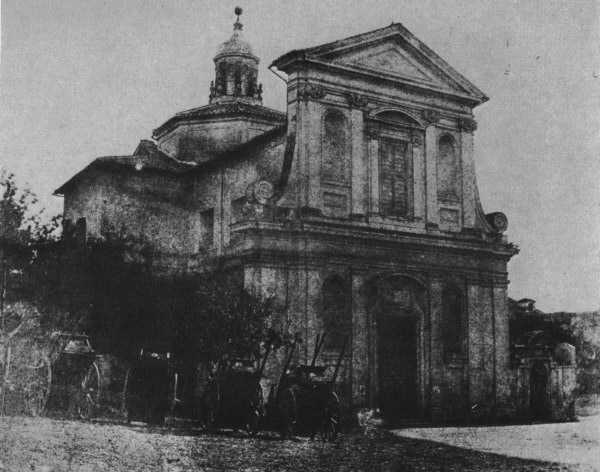

S. Maria Liberatrice al Foro in un'incisione di G. Vasi del 1770

Lo stesso committente del palazzo, il cardinale M. Lante, gli affidò la ricostruzione della chiesa di S. Maria Liberatrice al foro romano (distrutta nel 1899), in luogo di quella che dal XIII secolo sorgeva sulle rovine di S. Maria Antiqua(21).

Per volontà di C. Mantica furono avviati, sempre agli inizi del '600, i lavori di ristrutturazione nella cappella dedicata alla Madonna di Loreto, in S. Maria in Aracoeli, attribuiti da Baglione al Longhi e datati agli anni intorno al 1613(22), grazie a un manoscritto di padre Onorato da Casabasciana, conservato nell'archivio dell'Aracoeli.

S. Maria Liberatrice al Foro

in una foto scattata prima della demolizione

(Gabinetto Fotografico Nazionale)

Sebbene non sia ancora chiarito nei dettagli, è certo suo l'intervento nel completamento del palazzo, che oggi porta il nome di Pallavicini-Rospigliosi sul Quirinale, durante gli anni in cui fu di proprietà del duca G.A. Altemps, dal 1616 al 1619, quando fu poi rivenduto al marchese E. Bentivoglio.

S. Maria Liberatrice al Foro in un'incisione di G. Vasi del 1770

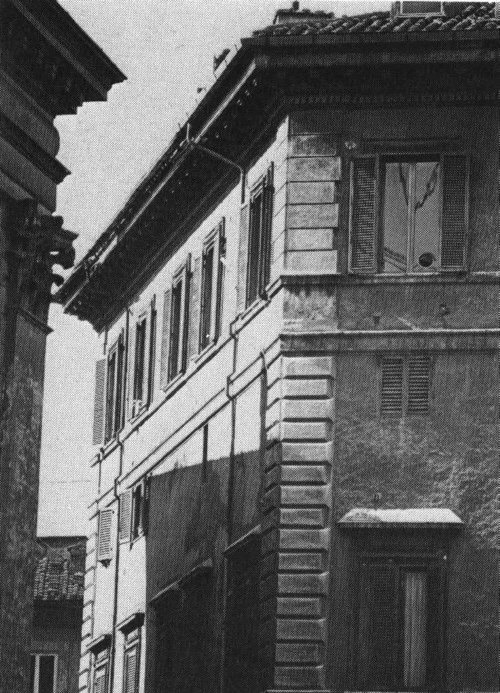

Dagli ultimi mesi del 1617 fino alla morte si dedicò ai lavori di costruzione del palazzo commissionatogli dal notaio D. Ferrini in piazza di Pietra, tra via della Guglia e via dei Pastini(23).

L'opera fu terminata da F. Fuga che apportò sensibili modifiche al progetto; tuttavia l'altana è totalmente ascrivibile al Longhi.

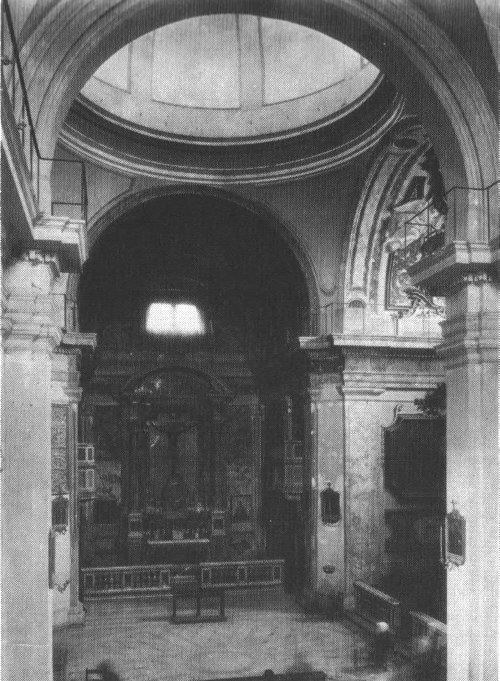

S. Maria Liberatrice al Foro.

Interno, in una foto scattata prima della demolizione

(Gabinetto Fotografico Nazionale)

Baglione gli attribuisce anche una loggia, da Pietrangeli intesa come altana, del palazzo in piazza Fiammetta, identificata da alcuni nel disegno di G.G. De Rossi (Insignium Romae templorum prospectus exteriores interioresque..., Romae 1683, tav. 29) e nella pianta di G.B. Nolli.

Nel XIX secolo la loggia fu distrutta in occasione delle trasformazioni per l'apertura di via Zanardelli.

Lo stesso Baglione gli ascrive la "Galleria, e la Loggia de' Signori Verospi al Corso, opera principiata da Girolamo Rinaldi Romano", di cui oggi resta solo la loggia, affrescata da A. Albani, e probabilmente eseguita nel 1613.

S. Maria Liberatrice al Foro.

Altare in una foto scattata prima della demolizione

(Gabinetto Fotografico Nazionale)

Forse all'interno della ricostruzione e riorganizzazione di Trastevere, promossa da Paolo V, si collocano il restauro e l'ampliamento di S. Francesco a Ripa, finanziati da M. Antonio Vipereschi e Longhi Biscia.

Il primitivo progetto del Longhi, che prevedeva il totale rifacimento dell'area del presbiterio e la scomparsa della cella di S. Francesco, fu sensibilmente ridimensionato, poiché ritenuto dai frati riformati in contrasto con la povertà francescana; l'intervento si limitò all'ampliamento del coro, all'aggiunta di una scala d'accesso alla parte medievale dell'edificio e al rifacimento della copertura della navata trasversale.

Palazzo Ferrini in via di Pietra, veduta dell'altana

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Palazzo Ferrini in via di Pietra, scorcio

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Palazzo Ferrini in via di Pietra, particolare del portale

Il Longhi morì il 31 dicembre 1619 a Roma, disponendo che eredi della propria attività professionale fossero prima C. Bonaventura de' Politi, poi il figlio Martino.

S. Antonio Abate a Rieti (Gabinetto Fotografico Nazionale)

----------------------------------------------------------------------

LONGHI, Onorio Martino

di Gianluigi Lerza - Dizionario Biografico degli Italiani - Volume 65 (2005)

https://www.treccani.it/enciclopedia/onorio-martino-longhi_(Dizionario-Biografico)

Note

(12) riportati in Lerza, 1997, p. 29

(13) Cassani - Galli - Trapletti, 2002

(14) Piffaretti, 1997, p. 171

(15) Milano, Bibliot. Ambrosiana, Fondo B. Ferrari, parte III, c. 252 [ms. sul naviglio di Pavia]

(16) Antinori, 2001, p. 70

(17) Collezione disegni e mappe, I, 85, 493, I-II

(18) Nogara, p. 16

(19) ibid., p. 15

(20) Arch. di Stato di Roma, Arch. Lante Della Rovere, b. 273

(21) Baglione, p. 156

(22) Carta - Russo

(23) Baglione, p. 156

.

Clicca qui per tornare alla prima pagina dedicata ad Onorio Longhi.

Edit e note by tasa 07-2021

Non ci sono commenti a questa pagina

Se vuoi inserire un commento, clicca QUI

La pagina è stata visualizzata 208 volte.